|

Александр Григорьевич Раппопорт |

|

| Страсти по Андрею Фильмы Андрея Тарковского в Новосибирске гипертекстовая версия | |

"Страсти

по Андрею" — первоначальное название фильма "Андрей Рублёв", название

сценария к нему. Я же хочу поведать о совсем других страстях,

разыгравшихся в Новосибирске в 70-е — начале 80-х годов вокруг показа

фильмов А.Тарковского. "Страсти

по Андрею" — первоначальное название фильма "Андрей Рублёв", название

сценария к нему. Я же хочу поведать о совсем других страстях,

разыгравшихся в Новосибирске в 70-е — начале 80-х годов вокруг показа

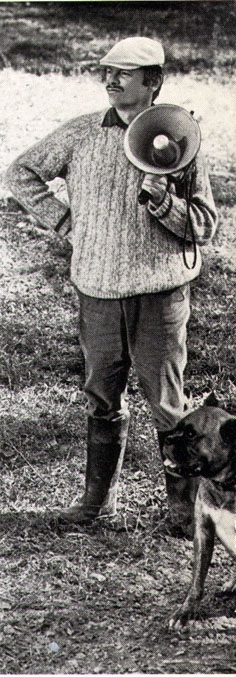

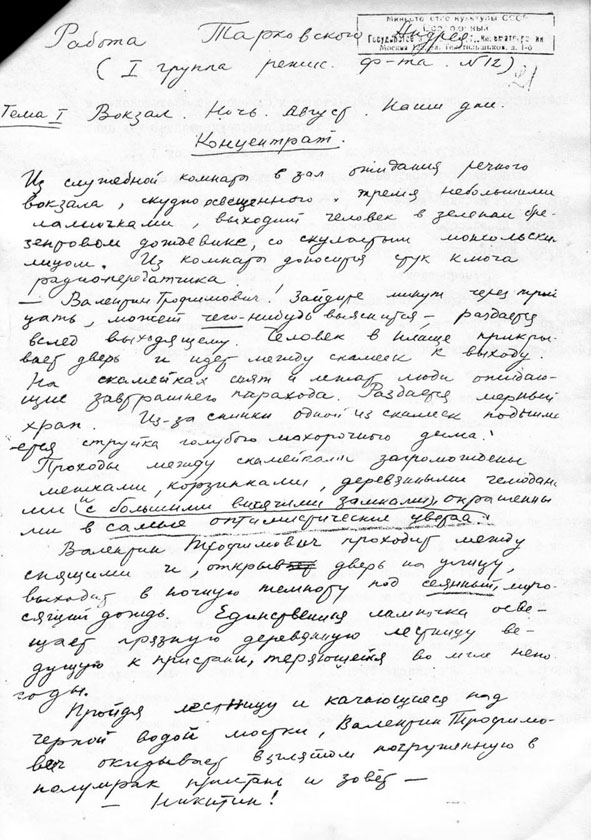

фильмов А.Тарковского. "Рублёва" мне впервые удалось посмотреть во ВГИКе. Его судьба хорошо известна. Чиновники от советского кино долгие годы не выпускали его в прокат к широкому зрителю.Между тем, новаторские приёмы "полочных" фильмов беззастенчиво растаскивались по другим картинам, выходящим в прокат. Не избежал этого и долгие годы пролежавший на полке "Рублёв". А исполнитель его заглавной роли Анатолий Солоницын, тогда, в 60-е актёр новосибирского театра "Красный Факел", не блистал на театральном небосклоне, а по киноработам его ещё по существу не знали — панфиловский фильм "В огне брода нет" тогда тоже показывали крайне скудно и А.Солоницына видели лишь как исполнителя роли какого-то разведчика в средней руки фильме о войне. (Помню его полный юмора рассказ в номере барнаульской гостиницы на гастролях "Факела" о том, как он напросился на закрытый просмотр в Новосибирском обкоме партии одной из картин о Джеймсе Бонде —"Я актёр, я играю разведчика, мне необходимо это посмотреть!", как пришёл в просмотровый зал и вызвал всеобщее смятение своим серым свитерком на фоне непременных обкомовских галстуков и тем, что сел на никем не занимаемые места — "Я ещё удивился, что все сидят дугой — сзали и по краям всё занято, а в центре зала места пустые". Оказалось, что сзади по центру сидел Первый секретарь Обкома [Яковлев? или Горячев? или кто другой?] и ему никто не смел застить экран!). И хотя портрет А.Солоницына в роли Андрея Рублёва украшал обложку журнала "Искусство кино" ещё тогда, когда фильм снимался, об этой его работе тогда знали лишь понаслышке. А когда "Андрей Рублёв", наконец, вышел на экраны, он неожиданно подвергся атаке с совсем другой стороны — квасные "патриоты" стали склонять его в своих самиздатских изданиях как "антирусский" и "антипатриотичный" фильм. Особо в этом улюлюканьи и поношении преуспела новосибирская "Память", штаб которой, как известно, находился в Академгородке. На вышедший позднее фильм "Зеркало" даже в центральной прессе, не говоря уже о региональной, рецензенты предпочитали отмолчаться. Во всей стране количество рецензий, появившихся на "Зеркало" в печати сразу же после выхода фильма на экраны можно было сосчитать на пальцах одной руки. В газете "Вечерний Новосибирск" 5 апреля 1976 г. рецензия появилась. С не оставляющим сомнений в её целенаправленной разгромности названием: "Трещины на "Зеркале". Отдавая должное "тонким наблюдениям и интересным находкам" "талантливого режиссёра", которые в то же время "не могут быть самоцелью", автор рецензии резюмирует: "Ананизировать философские категории сами по себе скорей функция науки, а не искусства, и всякая попытка преодолеть художником эту истину, неминуемо приведёт к тому,что жизнь в его произведениях будет отражена в кривом зеркале". (Видимо это любимый образ борцов за соцреализм советской "Вечёрки". Напомню, что ранее опубликованная статья-донос на поэта Вадима Делоне так и называлась "В кривом зеркале"!) Подлинные же страсти развернулись при выходе на новосибирские экраны фильма "Сталкер", восторженно принятого почитателями творчества А.А.Тарковского и столь же яростно — его хулителями.Первые, понимая, что их трактовка фильма далека от советских идеологических канонов, пустили свои письма-рецензии в Самиздат. Так в любопытнейшей переписке неких Юрия и Виталия, ходившей по рукам, авторы, по-разному толкуя фильм, сошлись в том, что "Сталкер" — третья часть некой тетралогии А.Тарковского: 1. Солярис 2. Зеркало 3. Сталкер 4.... ??? . причём, если "Юра" видел в этой тетралогии сугубо религиозную линию, а "Солярис" рассматривал как "историю Иоана Предтечи ХХ века", то "Виталий" утверждал, что такая трактовка является "лишь частью,одной гранью этого великолепного кристалла поэзии и философии в нашем кинематографе". Рассматривая третий фильм тетралогии —"Сталкер" — как "первую серьёзную "экспедицию" в зону подсознания, дерзания молодого духа, стремящегося через Веру к Знанию". Тогда езё не было грядущей "Ностальгии", но думаю, что и она, не разочаровав ни Юрия, ни Виталия, не поставила точки в их споре. Разумеется, советская пресса, включая и новосибирскую, от подобной полемики была далека. А в официальном органе "форпоста советской науки" — Академгородка ("За науку в Сибири" №7 (988) от 12.02.1981 г.) появилось совсем иное — огромный "разоблачительный" "памфлет" под названием "Фантастика на библейские темы". Его автор, решивший поведать научной общественности "О фильме "Сталкер" — откровенно" (это подзаголовок "памфлета") и подписавшийся как "профессор Ф. Камнев" (мне сказали потом, что это — псевдоним) разглагольствовал о фильме в таких тонах: "А может быть мы ошиблись, и героя следует называть Свалкером. поскольку все его деяния в фильме происходят на свалках и на выгребных ямах? Не будем гадать. Жена называет его с первых кадров подонком,который не желает работать, не думает о семье, нигде никогда не трудился, а всё шляется по зонам. И мы ей верим,потому что и причёска Сталкера, и его одежда подчёркивают его постоянное пребывание в Зоне, в какой — можно догадаться. (В Сибири, между прочим, для таких бытует слово "бич", и не просто аббревиатура "бывший интеллигентный человек", а в самом наипрямейшем смысле:"бич производства")... Можно было бы привести ещё немало подобных пассажей из "памфлета", но, думаю,этого вполне достаточно, чтобы понять: у "профессора Ф.Камнева" мало общего с булгаковским профессором Преображенским. Скорее тон его статьи напоминает Швондера... Тогда, в 1981-м, я написал сдержанно-саркастический ответ "профессору Ф.Камневу" и попросил редакцию "За науку в Сибири" опубликовать его. В своей статье, помимо всего прочего, я ссылался на трактовку фильма и отдельных его линий и эпизодов, высказанную самим А.А.Тарковским на встрече со зрителями в Доме учёных новосибирского Академгородка в начале июля 1979 года (дату встречи уточнила сопровождавшая Андрея Арсеньевича на встречу Лариса Герсова — мой товарищ по ВГИКу и киновед. Она сообщила, что именно в те дни А.Тарковскому по телефону из Москвы сообщили о гибели Ларисы Шепитько (2 июля 1979 г.). 3 июля 1979 года датирован и не совсем обычный автограф А.Тарковского: когда Л.С.Герсова показала ему статью о его творчестве известного московского киноведа, А.Тарковский достал ручку, перечеркнул страницу за страницей всю пространную статью и начертал в конце: "Прошу верить исправлениям. АТ". Но вернёмся в 1981-й. Мою статью не опубликовали, но "профессора Ф.Камнева" с ней ознакомили и он прислал мне длинное письмо. "Я очень рад, — писал Ф.Камнев,— что моя статья обратила именно Ваше внимание, задев Вас за живое, поскольку я имел возможность узнать Ваше мнение, мнение единомышленника А.Тарковского, который, полагаю, и сам умеет полемизировать. Полагаю также, что Вам полезно было узнать мнение не профессионального кинокритика, иначе Вы не вступили бы в полемику столь же задорную и острую, как и моя статья". Сообщая, что "не разделяет моего сарказма по поводу того,"повезло" ли фильму А.Тарковского, что газета поместила о нём статью", Ф.Камнев писал: "Слово "повезло" можно было писать и без кавычек. В других городах не было и по одной статье, потому что рядовые зрители просто не понимали о чём этот фильм и кому он адресован. В Академгородке зритель не рядовой, поэтому и такое везение". Далее профессор Ф.Камнев писал, что на встречах с А.Тарковским не бывал, признавал мою "правоту в мелочах", но упорствовал в главном, всячески педалируя "отвратительность явления, символизируемого этой троицей — Сталкер, Профессор, Писатель". Переписываться с ним далее я, разумеется, не стал, тем более, что вместо своего адреса "профессор Ф.Камнев" указал адрес редакции газеты... Время расставило точки в художественно-идеологических спорах вокруг А.А.Тарковского и его фильмов. Казалось бы, статьи-некрологи, появившиеся в моей папке "А.А.Тарковский" из отечественных и зарубежных изданий были её последними страницами. Но его творческому наследию предстоял ещё очень долгий путь к зрителям, к читателям. Книгу А.Тарковского — "Запечатлённое время", — я впервые увидел и получил в подарок, увы, изданную в Германии на немецком языке. Это было в Москве, на первых Международных чтениях, посвящённых Андрею Тарковскому. Там же я заполучил и редкий документ — копию экзаменационной работы абитуриента Андрея Тарковского, написанной им при поступлении во ВГИК. Вот её первая страница  А когда я дал почитать некоторые сохранившиеся в моём архиве документы о Тарковском первому лауреату премии Андрея Тарковского, замечательному режиссёру-мультипликатору Юрию Борисовичу Норштейну, тот, внимательно прочитав их, сказал, что это — очень интересно, попросил разрешения показать их своим друзьям и членам Оргкомитета Чтений, а те предложили публикацию, до которой так дело и не дошло... Надеюсь, что, хотя бы в малой мере, эта страничка возместит этот пробел. Работа Тарковского Андрея /1 группа режис.ф-та, №12/ Тема 1. Вокзал. Ночь. Август. Наши дни Концентрат Из служебной комнаты в зал ожидания речного вокзала, скудно освещённого тремя небольшими лампочками, выходит человек в зелёном брезентовом дождевике, со скуластым монгольским лицом. Из комнаты доносится стук ключа радиопередатчика. — Валентин Трофимович! Зайдите минут через тридцать, может чего-нибудь выяснится, — раздаётся вслед выходящему. Человек в плаще прикрывает дверь и идёт между скамеек к выходу. На скамейках спят и лежат люди, ожидающие завтрашнего парохода. Раздаётся мерный храп. Из-за спинки одной из скамеек поднимается струйка голубого махорочного дыма. Проходы между скамейками загромождены мешками, корзинами, деревянными чемоданами, окрашенными в самые оптимистические цвета, с большими висячими замками. Валентин Трофимович проходит между спящими и, открыв дверь на улицу, выходит в ночную темноту под сеянный, моросящий дождь. Единственная лампочка освещает грязную деревянную лестницу, ведущую к пристани, теряющейся во мгле непогоды. Пройдя лестницу и качающиеся над чёрной водой мостки, Валентин Трофимович окидывает взглядом погруженную в полумрак пристань и зовёт: "Никитин!" — Здесь я,— отвечает кто-то из глубины плохо освещённой пристани. — Ну, не видно? — Да нет ещё. Высокий человек подходит к Валентину Трофимовичу: на нём чёрный плащ, на голове мокрая суконная фуражка с молоточками. Он растерянно смотрит на Валентина Трофимовича. Тот медленно подходит к самому краю пристани и вглядывается в непроницаемую пелену дождя, застилающую бурлящий Енисей. — Да-а, Юрий Алексеевич, не ожидал я от тебя такой глупости. Ты понимаешь, что будет, если они сядут на Большом Пороге? Да хорошо ещё, если они просто сядут. А если концентрат утопят? Это же уголовщина! Помолчали — На какой шурфовочной линии алмаз нашли, на 2-ой, у Порога? — Ага. — На илимке есть концентрат с этой линии? — Есть. — Ну так вот. Если они утопят концентрат, отвечать будешь ты… Надо же додуматься!!! — Валентин Трофимович, я же геологические карты всего района работ привёз, для камеральных работ он ведь необходим… — Да на кой леший, извини меня, нужны будут карты, если концентрат погибнет?.. Валентин Трофимович напряжённо улыбается и, прищурив глаза, смотрит на Никитина, закутавшись в плащ-палатку и гремя в карманах какими-то ключами. Начальник экспедиции Андрианов всегда улыбался, когда отчитывал, но не оттого, что ему было весело, а просто оттого, что он всегда улыбался, когда говорил о чём-нибудь серьёзном. Его лицо то тускло освещается мигающим светом берегового маяка, то снова погружается в темноту, когда маяк потухает на несколько секунд. Андрианов взволнованно ходит по гулкому настилу пристани. Небольшой фонарь в проволочной сетке, прибитый к потолку дебаркадера, раскачивается от шквального холодного ветра. Причудливые тени снуют по стенам и палубе пристани, еле освещая какие-то ящики и бухту каната, лежащую на них. Низкие облака, сеющие мелкий противный дождь, бегут по небу. Ветер крепчает. Скрипят, ударяясь о пристань, лодки, причаленные к ней и заполненные холодной водой. Никитин садится на широкий причальный кнехт. Сгорбившись в своём блестящем чёрном плаще, он курит, пряча от дождя папиросу в рукав.. Другой, свободной рукой он мнёт лицо, осунувшееся за последние часы томительного ожидания. Никитин первый год работает в Туруханской экспедиции и выговоры воспринимает болезненно. Он вглядывается в темноту ночи, но не видит там ничего, кроме волн, со срывающейся с них от ветра пены. Метров за 15 уже темнота. Андрианов морщит лоб и тревожно взглядывает на Никитина. — В такую погодку ничего не стоит наскочить на шивер… Я тебя оставил на Курейке не для того, чтобы ты, промыв 150 пудов породы и найдя алмаз — смысл 3-хлетней работы на Пороге, бросил партию без организатора и прикатил на базу. Ну,ты привёз документацию, карты. Но ведь пот-то нашей работы, соль не в этом, а в отмытой породе. А такой ночью её вряд ли привезут! — Да ничего не случится, Валентин Трофимович, — не выдержав этой пытки, отвечает Никитин, приложив руку к сердцу и глядя в мокрый пол. — Так уже! Случилось. Вместо отмытого концентрата привезли бумаги. — Не думал я, что буря поднимется,— раздражённо отвечает Никитин, тиская своё лицо пахнущими никотином пальцами. — Из уважения не спорю, действительно не думал.А надо бы. Если бы подумал хорошенько — сам бы пришёл на катере и концентрат привёз, а не передоверил бы всё Солодянкину и Вере Петровне. Что она будет делать, если захлёстывать будет— вычерпывать? Ты ей рабочих дал? — Дал, троих. — Да-а… Ну ладно. Я пошёл на вокзал, может, по рации что-нибудь выяснилось. Увидишь катер — давай ракету. Андрианов в последний раз бросает взгляд в темноту шумящего Енисея, поворачивается и, пройдя через пристань, идёт по трапу на берег по направлению к вокзалу с тускло освещёнными окнами и надписью "Туруханск" над дверьми. …Андрианов проходит в служебную комнату — за перегородкой сидит белобрысый парень с наушниками и отстукивает морзянку. — Ну?— спрашивает Андрианов, отряхивая плащ у порога. — На большом Пороге катера не видели. Да разве сейчас можно что-нибудь увидеть! Прозевали, видно! Андрианов подходит к окну и всматривается в темноту. Тихо. Только шумит непогода да постукивает ключ передатчика. Слабый свет от настольной лампы освещает усталое лицо радиста. … Раскачиваются лампы на пристани. Дождь хлещет всё сильней и сильней. Мигающий свет маяка освещает уже совершенно мокрый настил пристани. Никитин сидит, подпирая руками голову, и смотрит на воду. Глаза слипаются. Усталость берёт своё. Вдруг сквозь шум дождя и свист ветра раздаётся далёкий шум катера. Юрий Алексеевич вскакивает и, подойдя к самому краю дебаркадера, всматривается в сторону реки. Звук мотора всё ближе и ближе. Уже видны огоньки, мерцающие сквозь дождевую пыль — зелёный и красный. Никитин широко и радостно улыбается. Быстро вытаскивает из-за пояса ракетницу и поднимает её кверху… Яркий искрящийся свет ракеты прорезает темноту. Из-за туманной завесы дождя тут же взвивается ответная ракета. … Андрианов отходит от окна и быстро идёт к телефону. Он уже не улыбается. Мимоходом бросает радисту: — Хватит стучать,кажется, приехали. …К пристани медленно причаливает катер. У него на буксире две илимки (небольшие баржёнки) с мешками концентрата — ценной промытой горной породы. Толпа рабочих ждёт сгрузки. С илимки на руках выносят Веру Петровну. Подбегает Никитин: — Что с ней? — Ударило переборкой, когда щель заделывала, говорят. Ничего, жива. Петька сказывает, сильней мужика работала. Никитин опускает голову. Мимо проносят Веру Петровну... — Ничего не будет! Такие долго живут! — слышно со стороны пристани. ————————————————————————————————————————— Оценка: — "Отлично" была поставлена Андрею Тарковскому за эту работу, написанную им на вступительных экзаменах во ВГИК летом 1956 г. Работа публиковалась в ротапринтном издании " Материалы к 1-ым Международным Чтениям, посвящённым Андрею Тарковскому" тиражом в 100 экз., 12—14 апреля 1989 г., г. Москва Раппопорт, Александр Григорьевич |

|